Gedenkstättenfahrt 2024

Die Erinnerung an das Grauen wachhalten

Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz 2024

Die bereits 7. Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz fand in diesem Jahr vom 12. – 19. Oktober 2024 statt. In diesem Jahr beteiligten sich wieder Schüler*innen von drei Schulen aus Ostholstein: Cesar-Klein-Schule Ratekau, Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand und Gymnasiums Am Mühlenberg Bad Schwartau – insgesamt 22 Jugendliche und die Begleiter*innen Andrea Finke-Schaak, Roland Vossebrecker und Heike und Günter Knebel.

Wir hatten die Jugendlichen gebeten, nach der Fahrt einen Bericht mit der Überschrift „Was hat mich bei der Gedenkstättenfahrt besonders berührt?“ zu schreiben und ein Foto hinzuzufügen.

Hier die Berichte der Teilnehmenden:

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

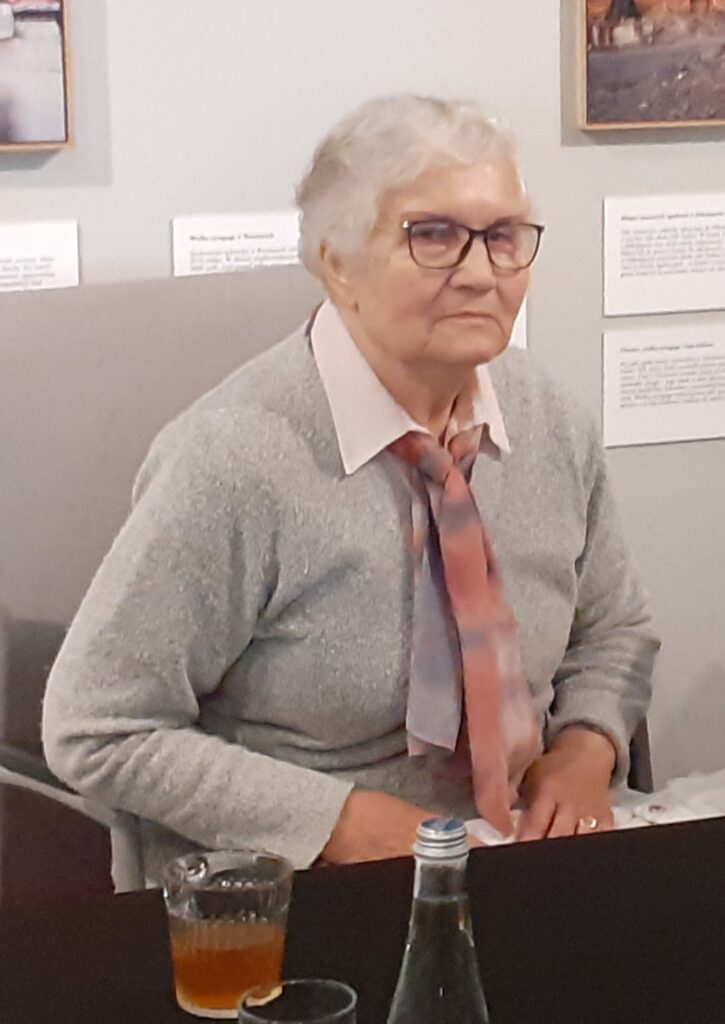

Der Besuch in Auschwitz ist ein Erlebnis, das tief bewegt und lange nachwirkt, doch das Gespräch mit der Überlebenden Lidia Maksymowicz war für mich das eindrücklichste Erlebnis. Lidia überlebte Auschwitz als kleines Kind und schilderte ihre Erlebnisse auf eine Weise, die tief bewegte. Sie erzählte von der schmerzhaften Trennung von ihren Eltern, den grausamen medizinischen Experimenten, denen sie ausgesetzt war, und dem harten Alltag im Lager. Was mich besonders berührte, war ihre unglaubliche Stärke und Menschlichkeit.

Trotz all des Leids sprach sie ohne Bitterkeit. Stattdessen richtete sie einen eindringlichen Appell an uns Zuhörer: Das Geschehene dürfe niemals vergessen werden, und es liege in unserer Verantwortung, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen. Durch ihre Worte wurde die Geschichte des Holocausts lebendig und greifbar. Sie erinnerte uns daran, wie wichtig es ist, das Erinnern als eine Verpflichtung zu sehen – nicht nur gegenüber den Opfern, sondern auch für eine bessere Zukunft. Diese Begegnung mit Lidia Maksymowicz wird mir noch lange in Erinnerung bleiben!

Anna Evers, OGT

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Das Bild, das vor mir an der Wand der ehemaligen Schindler-Fabrik in Krakau hängt (heute ist dieses Gebäude ein Museum) zeigt zwei deutsche Wachmänner in einem Moment der scheinbaren Leichtigkeit und Alltäglichkeit. Sie stehen aufrecht, lächelnd, mit einer Haltung, die fast an einen Sonntagsausflug erinnert. Der Hintergrund jedoch macht klar, dass dies kein Moment der Freude ist. Direkt neben ihnen, auf einem Balken, hängen sieben polnische Männer – die nach dem Überfall der Deutschen auf Polen Opfer der brutalen Gewalt dieser beiden Nationalsozialisten wurden. Der Schock dieser Szenerie wird verstärkt durch die unfassbare Normalität, mit der die beiden deutschen Wachmänner in diesem Moment agieren. Es ist ein Bild, das in seiner Widersprüchlichkeit fast absurd wirkt: Zwei Männer, die so lächeln, als wären sie in einem völlig anderen Kontext, als würden sie auf einem Familienfoto posieren – stehen jedoch in Wirklichkeit inmitten des unfassbar Unmenschlichen. Als ich das Bild zum ersten Mal sah, war meine Reaktion eine Mischung aus Verwirrung und Abscheu. In einem ersten Moment war ich mir nicht sicher, was ich überhaupt vor mir hatte. Doch je länger ich auf das Bild starrte, desto deutlicher wurde mir, was ich eigentlich sah: Es war kein Moment der Unbeschwertheit, sondern ein Moment des vollkommenen Verlustes der Menschlichkeit. Diese Männer – uniformiert, ungerührt und in ihrem Verhalten distanziert – standen dort, als wäre die Grausamkeit ihrer Taten für sie längst Teil einer gewohnten Routine. Ihre Blicke sind leer, und ihr Lächeln wirkt fast wie eine Art Abgestumpftheit gegenüber dem Grauen, das sie gerade praktiziert haben. Die Tragödie dieser Szenerie liegt nicht nur in der unmittelbaren Gewalt, die das Bild dokumentiert, sondern auch in der geistigen Haltung der Täter. Diese Männer, die wie selbstverständlich lächeln, haben die Grenze zwischen Menschlichkeit und Brutalität überschritten. Das Bild zeigt die Entmenschlichung der Täter. Es scheint, als ob das Grauen, das sie vollzogen haben, für sie zur Normalität geworden ist – ein Mord macht sie nicht betroffen, nein, sie lächeln, so als wären sie sehr stolz auf ihre Tat. Das ist es, was das Bild so erschütternd macht. Es spiegelt eine tiefgreifende Entfremdung, eine innere Verkrustung, die es diesen Männern ermöglicht hat, wiederholt und mit einer solchen Selbstverständlichkeit zu morden. Und dabei ist es nicht nur die schiere Grausamkeit des Tötens, die in diesem Bild dokumentiert ist, sondern auch die Frage, wie eine Gesellschaft oder ein System Menschen in den Zustand der völligen Entmenschlichung treiben kann. Das symbolisieren diese Männer. Das Bild ruft also nicht nur Entsetzen hervor über den Augenblick, den es einfängt, sondern auch über das größere System von Gewalt, das diese Männer zu Mördern gemacht hat. Das Bild hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt, weil es mit einer verstörenden Klarheit die Distanziertheit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod von Menschen zeigt. Es offenbart, dass der Mensch, wenn er einmal das Bild des Anderen aus den Augen verliert, in der Lage ist, das Leben eines anderen mit der gleichen Selbstverständlichkeit zu vernichten, wie er einen sonnigen Sonntag verbringen würde. Bjarne S., OGT

Der Moment, der mich am meisten während der siebentägigen Gedenkstättenfahrt berührt hat, war der Ausblick aus dem Turm über dem Haupttor des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.

Auf dem Foto ist links das Frauenlager zu erkennen, bestehend aus den aus Stein errichteten Baracken. Hauptsächlich dienten diese Baracken als „Wohnhäuser“, wobei man die Lebensbedingungen und Umstände gar nicht in Worte fassen kann. In einer der Baracken befand sich eine Küche, die man heutzutage besichtigen kann.

In der Mitte ist ein Gleis bzw. mehrere Gleise zu erkennen. Auf diesen Gleisen kamen unzählige Waggons mit Menschen an, die ins Lager eingewiesen wurden. Die meisten von ihnen wurden direkt ermordet, nur wenige hatten das „Glück“, in das KZ eingewiesen zu werden. Von Glück kann man hier jedoch nicht sprechen. Nur wenigen war es vorbehalten, eine körperlich weniger belastende Arbeit ausführen zu dürfen, doch in den allermeisten Fällen war das Leben im KZ noch viel grausamer als der Tod.

Heutzutage steht ein einzelner Waggon auf den Gleisen, um an die Deportationen zu erinnern und um sich die Maße eines einzelnen Waggons besser vorstellen zu können. Schon im Waggon begannen die Qualen: zu wenig Platz für zu viele Menschen, tagelange Fahrten ohne Wasser und Toiletten – Krankheiten brachten bereits viele Menschen ums Leben, bevor sie überhaupt ankamen.

Auf der rechten Seite sind Baracken aus Holz wahrzunehmen. Hier befand sich das Männerlager. Zwischen den einzelnen Arealen sind Steinpfosten mit Stacheldraht zu erkennen. Der Austausch zwischen Gefangenengruppen, wie z. B. zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Roma und Sinti sowie Zeugen Jehovas, war strengstens untersagt.

Aber warum habe ich nun dieses Foto ausgesucht? Eigentlich zeigt es doch eine grüne Landschaft, einen blauen Himmel mit strahlendem Sonnenschein und hier und da eine kleine Hütte.

Ich finde, genau das ist der Punkt. Heutzutage kann man sich das Leid, das Elend und die Verbrechen, die sich dort ereignet haben, überhaupt nicht mehr vorstellen – auch nicht mit noch so viel Wissen, mit noch so vielen Zeugengesprächen und mit noch so vielen grausamen Berichten. Ich habe für mich festgestellt, dass die damalige Situation über dem Bereich des Vorstellbaren liegt.

Umso schlimmer finde ich, dass sich so etwas Schreckliches hinter so einem friedlichen Foto verbirgt. Hinzu kommt, dass das Foto endlos zu sein scheint. Und es stimmt – die Grenzen des Lagers sind von einem einzigen Punkt aus gar nicht zu erfassen. Und genauso ging es den Häftlingen damals auch: Es nahm kein Ende.

Aus diesen Gründen habe ich dieses Foto ausgewählt.

Cornelius Oertel

Ostsee – Gymnasium Timmendorfer Strand

Ec

Die Fotografien des Sonderkommandos

Wenn ich an die Gedenkstättenfahrt denke und daran, was mich am meisten mitgenommen hat, fallen mir direkt vier Fotografien ein. Diese Fotografien, sind die einzigen von Häftlingen erstellten Fotografien, welche wir bis heute aus der Zeit von Auschwitz haben (alle anderen Fotos sind Täterfotos). Bis heute ist nicht ganz klar, welcher der Häftlinge diese Aufnahmen aufgenommen hat. Man vermutet aber, dass die Bilder von einem Griechen namens Alex im Sommer 1944 aufgenommen wurden.

Da nicht sicher ist, wer die Fotografien gemacht hat, ist auch nicht viel zu ihrer Entstehung bekannt. Am Bekanntesten und Plausibelsten ist wohl, dass der Fotoapparat auf das Gelände von Krematorium V geschmuggelt wurde und Alex heimlich damit Bilder aus einer Tür tätigte, während andere Mithäftlinge aufpassten, dass sie nicht erwischt werden. Am Ende sind die Fotografien dann wohl mithilfe einer Zahnpastatube aus dem Lager und zum polnischen Widerstand geschmuggelt worden. Die Häftlinge hatten hierbei das Ziel, die Menschen außerhalb des Lagers über das Grauen, das in Auschwitz geschah, zu informieren. Wieviel Mut hatten diese Menschen!

Die Häftlinge, die diese Fotos gemacht haben, waren Mitglieder des Sonderkommandos. Das heißt, dass sie dafür verantwortlich waren, die selektierten Menschen für die Gaskammern vorzubereiten und nach der Vergasung die Goldzähne herauszubrechen und dann die Leichen in den Krematorien zu verbrennen.

Ich finde die Fotografien so interessant, da sie die einzigen Fotografien sind, welche von Häftlingen aufgenommen wurden und weil bis heute noch nicht ganz klar ist, welche Geschichte hinter ihnen steckt. Sie sind aber eindeutige Beweise der Verbrechen der SS in Auschwitz. Daher finde ich es richtig, dass sie so eine herausgehobene Stellung auf dem Gedenkstättengelände erfahren. Außerdem stehen sie als Symbol für viele weiteren Beweise, die vermutlich immer noch im Boden von Auschwitz-Birkenau vergraben liegen.

Von Emilie Bard

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Ich habe mich für ein Foto von den Zwillingen Eva und Miriam entschieden, da dieses Einzelschicksal mich besonders berührt hat. Die Zwillinge waren Opfer von medizinischen Experimenten. An Eva und Miriam wurden verschiedene Tests durchgeführt, die bis heute nicht alle bekannt sind. Eva wurde sterbenskrank in die Krankenbaracke gebracht.

In dieser Zeit hungerte ihre Zwillingsschwester Miriam, um Eva Essen zu bringen und rettete ihr somit das Leben. Beide überlebten das KZ. Später rettete Eva Miriam das Leben, indem sie ihr eine Niere spendete, die diese aufgrund der gesundheitlichen Folgen der Experimente benötigte.

Trotz dessen starb Miriam an Nierenkrebs. Dieses Schicksal hat mir gezeigt, dass hinter jedem einzelnen Opfer eine schlimme und oft qualvolle Geschichte steckt und es sich dabei nur um eines von vielen – von Millionen – handelt. Bei diesem Bild muss ich nicht nur an die Zwillinge denken, sondern an all die einzelnen Geschichten, die wir gar nicht kennen, die sich hinter den vielen Gesichtern der Opfer befinden.

Bei diesem Bild ist mir noch einmal klar geworden, wie viele Menschen leiden mussten und, dass so etwas nie wieder passieren darf. Dafür müssen die Opfer, die ihrer Identität beraubt wurden, immer in unserer Erinnerung bleiben. Dafür werde ich meine Erfahrungen an andere Menschen weitertragen und für Menschen, die ungerecht behandelt werden, einstehen.

Frida S., OGT

Sagen zu müssen, welcher Moment während unserer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz am ergreifendsten war, ist schwer, sehr schwer sogar. Um über diese Frage nachzudenken, benötigte ich einen Moment der Stille.

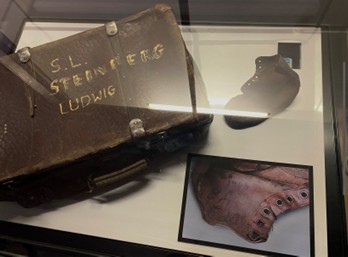

Ein sehr prägender Moment bei meinem Besuch in der Gedenkstätte Auschwitz war, als ich auf einmal in eine Vitrine schaute. In dieser Vitrine sah man einen Koffer aus der Kriegszeit, auf welchem der Name „Ludwig Steinberg“ geschrieben war. Daneben war noch ein erhaltener Kinderschuh zu betrachten und ein Bild von der Innenseite eines Schuhs. Hier hatten die Eltern des Kindes einige wichtige Informationen notiert. In diesem Moment noch zusätzlich schwer zu ertragen, war die individuelle Geschichte dieses Jungen.

Unsere Leiterin erklärte uns, dass dieser Koffer und der Schuh zu einem sehr kleinen Jungen gehörten. Dieser Junge namens Ludwig Steinberg und seine beiden Elternteile waren Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz. Ludwigs Eltern schrieben damals die wichtigsten Informationen in die Innenseite seines Schuhs (siehe oben), sodass sie vielleicht die Chance hätten, Ludwig, ihren eigenen Sohn, wiederzufinden, sollten sie Auschwitz überleben.

Erst da wurde mir überhaupt klar, dass auch unzählige Kinder in Auschwitz ermordet wurden und genauso wie Erwachsene mussten auch Kinder diese grauenvollen, erschreckenden, unmenschlichen und unbegreiflichen Taten erleben.

So eine individuelle Geschichte mitgeteilt zu bekommen, war für mich sehr emotional. Es hinterließ bei mir einen Moment der Stille, in dem ich viel nachdachte und mir versuchte vorzustellen, wie es gewesen sein muss, jeden Tag um sein Leben kämpfen zu müssen und dabei gedachte ich ganz intensiv den Opfern.

Greta H., OGT

Der Moment, der mich in Auschwitz besonders berührt hat

Das Bild, das ich ausgewählt habe, zeigt eine Krähe, die versucht, eine Nuss auf dem Betonpfeiler eines Stacheldrahtzauns zu knacken. Das Foto ist auf dem Gelände des ehemaligen Lagers Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) entstanden und ich musste lange darüber nachdenken. Ich hab mich gefragt, wieviel diese Krähe über den Ort weiß, an dem sie sich befindet. Weiß sie, was dort vor gut 80 Jahren passiert ist? Weiß sie, was für grausame Taten dort stattgefunden haben? Wahrscheinlich nicht! Wenn die Krähe nichts über den Ort weiß, wenn die Stacheldrahtzäune im Gras einwachsen oder wenn die Mauern der Lager mit der Zeit zerfallen, wie lange werden wir uns dann noch an diese Taten erinnern? Kann das alles nicht jeder Zeit wieder passieren? Damals hat doch auch niemand erwartet, dass die Nationalsozialisten einen derartig abscheulichen Genozid verüben würden. Erst als es schon zu spät war, wurde es den Menschen bewusst, in welche grausame Diktatur sie geraten waren.

Sollten wir heute nicht alle schauen, wo wir stehen? Sind wir in unserer Entwicklung wirklich weiter als damals? Gibt es heute nicht sogar viele Parallelen zu der Entwicklung in der Weimarer Republik? Ich denke, wir sollten uns bewusst sein, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. 80 Jahre ist nicht ewig lang her. Könnte sich die Geschichte nicht jederzeit wiederholen? Deshalb ist jetzt der richtige Moment, das zu verhindern; indem wir mit Gedenkveranstaltungen, Kontakt mit Zeitzeugen und Aufklärung über die Verbrechen eine umfangreiche Erinnerungskultur schaffen, indem wir mit verstärkter Toleranz und dem Einsatz für Menschenrechte die demokratischen Werte stärken und indem wir politisch wachsam bleiben, damit solche Verbrechen nie wieder passieren.

Gustav M., Gymnasium am Mühlenberg

Die Gemälde von Marian Kołodziej haben mich wirklich tief berührt und dieses Bild blieb mir noch lange im Kopf. Während unserer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besuchten wir die Dauerausstellung von Marian Kołodziej, einem Überlebenden von Auschwitz, der seine Bilder im Kellergewölbe des Klosters Harmeze ausstellt.

Als wir die Ausstellung betraten, wurden wir sofort mit unzähligen schwarz-weiß Bildern konfrontiert, jedes einzelne Bild vollgefüllt mit mageren, ausgezehrten Körpern, skelettähnlichen Kreaturen, verhungernden Häftlingen.

Bei genauerem Betrachten erkannte ich, dass diese Menschen zu unvorstellbaren Arbeiten getrieben und durch die SS-Männer und Funktionshäftlinge, welche als Monster und abartige Riesen dargestellt wurden, gequält wurden.

Farbe entdeckte ich in dieser Ausstellung nur in zwei Gemälden. In diesen Gemälden thematisierte der Künstler sein Leben vor dem Konzentrationslager und danach.

In diesem Gemälde, das ich ausgesucht habe, sieht man dezentriert das freudige Weihnachtsfest und umschließend wieder Zeichnungen, die gequälte Menschen im Lager darstellen. Uns wurde erzählt, dass die SS-Männer zum Weihnachtsfest einen Weihnachtsbaum aufstellten, unter dem, statt der erhofften Geschenke oder dringend benötigtem Essen, Leichen lagen. Diese Ausstellung hat mich wirklich berührt, weil sie zum einen zeigte, dass auch nach der Befreiung der Häftlinge das Lagerleben nicht abgeschüttelt werden konnte – es zeigt die Traumatisierung der Insassen. Zum anderen zeigt diese Ausstellung aber auch den nicht in Worte zu fassenden Sadismus der SS-Offiziere.

Jesse B., OGT

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Ich habe vermutlich den offensichtlichsten Ort gewählt, den man mit Auschwitz verbindet. Die Gaskammer im Stammlager Auschwitz ist für mich ein Ort, der die schreckliche Realität des Holocausts auf eine Weise greifbar macht, die Worte kaum erfassen können. Als ich diesen düsteren Raum betrat, war es, als wäre ich nicht mehr nur ein Besucher oder ein Schüler, sondern ein stiller Zeuge einer der grausamsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Die kalten Mauern, die bedrückende Stille und das Wissen, was hier geschehen ist, haben mich tief berührt.

Es ist schwer, sich vorzustellen, dass hier Menschen in Angst und Hoffnungslosigkeit ihren letzten Atemzug gemacht haben, ohne die Möglichkeit, sich zu wehren oder Abschied zu nehmen. Die Tatsache, dass es unschuldige Männer, Frauen und Kinder waren, die hier ihr Leben verloren, bricht mir das Herz. Ihre Namen und Geschichten, die durch ihre gewaltsame Auslöschung verloren gingen, erscheinen mir als eine eindringliche Mahnung: Die Würde und das Leben jedes einzelnen Menschen ist unantastbar.

Für mich hat dieser Ort nicht nur das Verständnis für die Vergangenheit verändert, sondern auch meine Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft verstärkt. Die Gaskammer erinnert mich daran, dass wir niemals vergessen dürfen, wohin Hass und Intoleranz führen können. Sie ruft mir ins Bewusstsein, dass Frieden und Menschlichkeit nicht selbstverständlich sind, sondern jeden Tag aufs Neue verteidigt werden müssen.

John S., OGT

Kunstausstellung eines Überlebenden

Auf meiner Fahrt nach Auschwitz habe ich viele verschiedene Orte und Situationen fotografiert.

Wieder zu Hause realisierte ich beim Durchstöbern meiner Galerie, dass ich besonders viele Fotos von der Ausstellung von Marian Kolodziej gemacht hatte.

Der ehemalige Häftling mit der Nummer 432 überlebte das Grauen von Auschwitz und verarbeitete nach langem Schweigen sein Trauma mithilfe seiner Bilder.

Insgesamt übergab er über 260 Zeichnungen an ein Kloster in Harmeze, um sie mit seinen Mitmenschen zu teilen.

Was mich sehr beeindruckte, war die Größe und die Masse der Zeichnungen, die den Besucher von allen Seiten umgaben. Ich fühlte mich hilflos, ausgeliefert und eingeengt.

Egal, wohin der Blick fiel, erblickte ich Schrecken, Angst und Grauen.

Am meisten berührte mich jedoch das Bild der vielen Gesichter, welches oben abgebildet ist.

Man sieht Unmengen an Gesichter verschiedener Personen in unterschiedlichen Größen. Jedes Gesicht ist individuell und dennoch erscheinen alle gleich.

Die Farben lassen das Bild grau, kalt und leblos aussehen. Die Köpfe wirken wie skelettierte Schädel und dennoch sieht man in jedem der einzelnen Augenpaare einen kleinen Lebensschimmer.

Die Augen sind mir eindrücklich in Erinnerung geblieben.

Das Bild erweckt bei mir den Eindruck, als würden mir die unzähligen gequälten Menschen direkt in die Seele schauen. Sie drücken das Leid und den Schmerz der Opfer aus und dennoch zeigen sie, dass es lebendige Menschen sind, so wie du und ich.

Beim weiteren Betrachten fällt mir auf, dass die einzelnen Gesichter massenhaft übereinander geklebt wurden. Das interpretiere ich mit der unvorstellbaren Anzahl ermordeter Menschen in den Lagern. Ein Mensch kam hinzu, ein anderer verschwand dahinter. Der Lebensschimmer in den Augen erlosch damit.

Dieses Arrangement erweckt eine Tiefe, welche den Wahnsinn der massenhaften Ermordung unterstreicht.

Mich berührte die Ausstellung sehr, da ich meine Gefühle ebenfalls durch Zeichnen ausdrücke. Bilder sagen manchmal mehr als Worte.

Liv G., OGT

Welcher Ort hat mich während der Gedenkstättenfahrt am meisten berührt?

Während der Fahrt und auch direkt danach, fiel es mir schwer zu sagen, welcher der Orte, die ich in dieser Woche gesehen und erlebt habe, mich besonders berührt hat. Es gab mehrere Orte, über die ich hätte schreiben können.

Ich habe in diesen sieben Tagen so viele neue Eindrücke gewonnen und Dinge gesehen, haufenweise Informationen und interessante Fakten erhalten, die ich sonst nicht erhalten hätte. Bei mir ist auch sehr viel hängen geblieben, weil wir einen hervorragenden Guide hatten, der uns die ganze Zeit über begleitet hat.

Zwischen all diesen im negativen Sinne beeindruckenden Orten konnte ich mich letztlich für einen Ort entscheiden, über den ich schreiben möchte.

In einem Gebäude im Stammlager in Auschwitz gibt es die israelische Ausstellung, die mich im Gesamten ziemlich berührt hat. Dort gab es mehrere Räume, im ersten wurden Ausschnitte aus dem Leben von Juden vor dem Krieg gezeigt und es wurde eine sehr fröhliche Atmosphäre vermittelt. Im nächsten Raum ging es dann um judenfeindliche Aktionen und schon spürte ich den Kontrast zwischen dem Fröhlichen und dann dem Gefühl von Furcht und Trauer. Es gab dann verschiedene Räume mit Installationen, die verschiedene Dinge zeigten und meiner Meinung nach alle sehr eindrucksvoll waren und ganz anders waren, als Museen, die ich bisher besucht habe.

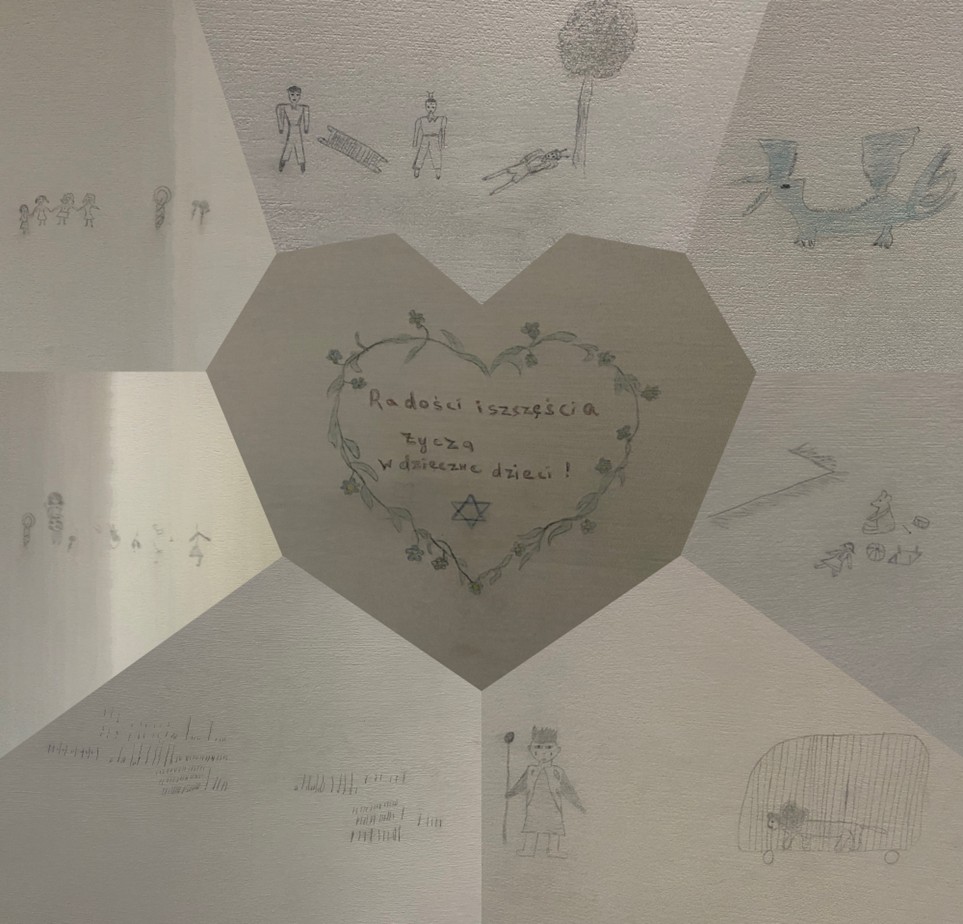

Der Raum, der mich aber am meisten dort beeindruckt und auch berührt hat, stach direkt heraus, weil er zu Anfang nur wie ein leerer Raum aussah. Doch als ich genauer hinsah, konnte ich sehen, dass auf den Wänden Zeichnungen abgebildet waren. Diese Zeichnungen wurden von Kindern angefertigt, die Häftlinge in Auschwitz waren. Zum Teil waren es Zeichnungen von sich selber oder anderen Kindern, wie sie z. B. zusammen spielen. Viele Zeichnungen spiegelten Dinge wider, die die Kinder damals sahen, zum Beispiel der Zaun, der sie einsperrte, oder Erwachsene, die Zwangsarbeit verrichteten, oder aber Erschießungen von Häftlingen. Es gab aber auch ausgedachte Zeichnungen, die durch die Fantasie der Kinder entstanden. Ein Kind hat auch nur Striche für die einzelnen Tage gemacht, was auch verständlich ist, da man im Lager meist jegliches Zeitgefühl verlor.

Auf eine Zeichnung wurde ich auch besonders aufmerksam. Es war ein Herz aus Blumen und Blättern und darin war etwas auf polnisch geschrieben. Später habe ich das Geschriebene übersetzt und dort stand: „Alles Gute und viel Glück für Sie und ihre Kinder!“ Dies hat mich sehr berührt und beeindruckt, denn ich kann mir nicht vorstellen wie ein Kind, dass im Lager täglich hungern muss und wahrscheinlich auch für Experimente ausgebeutet wurde, trotzdem jemand anderem noch in einer so aussichtslosen Situation Glück wünschen kann und positiv denken kann. Ich könnte das nicht.

In diesem Raum musste ich auch an meine kleine Schwester denken, sie malt auch sehr gerne und ist sehr kreativ und ich habe mir vorgestellt, ob und was sie zeichnen würde. Der Gedanke ließ mich lange nicht los und ich empfand auch Trauer und Mitleid für all die Kinder, die in Auschwitz gestorben sind. Sie hatten noch ihr ganzes Leben vor sich, hätten noch so viel erleben können.

Schlussendlich ist mir durch dieses Erlebnis noch einmal klar geworden, dass wir alle unser Leben wertschätzen sollten und es genießen sollten und die Dinge, über die wir uns heute beschweren sind doch nichts im Vergleich zu dem, was die Kinder, die in Auschwitz waren, durchmachen mussten.

Lotta B., OGT

Eva Mozes Kor und Miriam Mozes Ziegler

2024 war ich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz dabei. Wir haben verschiedene Orte, wie die neue Synagoge in Berlin, das Museum in der Schindler Fabrik in Krakau und Auschwitz I (das Stammlager) , sowie Auschwitz-Birkenau besucht. Wir haben viele Vorträge gehört, uns wurden viele Geschichten erzählt und doch hat mich keine so berührt wie diese:

Dr. Mengele experimentierte mit Zwillingen, indem er die identischen Gene nutzte, um die Krankheitsbilder und ihre Auswirkungen zu untersuchen. Meist ließ er einen der Zwillinge mit einer beliebigen Krankheit erkranken und sobald die Krankheit ausgeprägt genug war, wurden beide Zwillinge getötet. Er untersuchte danach die Kinder, den Krankheitsverlauf und autopsierte sie.

Eva Mozes wurden bei ihrer Ankunft in Auschwitz wahrscheinlich Krankheitserreger verabreicht, denn bald wurde sie krank und Mengele wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde. Doch ihre Schwester Miriam Mozes ließ immer etwas von ihrem wenigen Essen übrig, um es heimlich ihrer Schwester zu geben oder es heimlich gegen Medizin eintauschen zu können, die sie dann ihrer Schwester gab. Somit überlebte Eva die Krankheit und nachdem die beiden Schwestern im Januar 1945, wie viele Kinder und nicht marschfähige Menschen, nicht mit auf die Todesmärsche genommen wurden, wurden sie am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit.

Die beiden Schwestern haben sich danach ein Leben aufgebaut. Das war für beide nach den Erlebnissen in Auschwitz nicht leicht. Beide haben geheiratet und bekamen Kinder. Während einer Schwangerschaft bekam Miriam eine schwerwiegende Nierenerkrankung, was vermutlich eine Spätfolge der Versuche Mengeles war. 1987 spendete Eva ihr eine ihrer Nieren. Miriam Mozes Ziegler starb am 6. Juni 1993 an Nierenkrebs, ihre Schwester Eva Mozes Kor starb am 4. Juli 2019, während ihrer jährlichen Reise nach Polen.

Eva Kor nahm später eine versöhnliche aufgeschlossene Haltung gegenüber den NS-Tätern ein. Sie traf sich sogar mit einem noch lebenden SS-Lagerarzt von Auschwitz Birkenau und vergab ihm öffentlich bei einem gemeinsamen Besuch in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Mich berührt die Geschichte so sehr, weil jeder weiß, wie sehr die Menschen in den Lagern von Auschwitz gelitten haben, auch an Hunger. Und doch zweigte Miriam von ihrem wenigen Essen etwas ab, um ihrer Schwester in dieser schweren Zeit das Überleben zu ermöglichen. Jahre später hilft Eva ihrer Schwester, indem sie ihr eine Niere spendet.

Das zeigt mir, wie stark das Band von Familie, von Geschwistern ist. Diese Aufopferungsbereitschaft, diesen Mut und diese Liebe habe ich durch das Bild gespürt, als uns in Auschwitz die Geschichte der beiden Schwestern erzählt wurde.

Auf den ersten Blick stimmte mich das Bild traurig. Ich hörte von Mengeles Versuchen und sah diese vielen Kinder, doch dann wurde auf die zwei Kinder im Vordergrund gezeigt. Auf Miriam und Eva. Uns wurde ihre Geschichte erzählt. Mit einem Mal sah ich dieses Bild ganz anders, immer, wenn ich auf die beiden Zwillinge sah, wurde mir warm. Der Gedanke an die Liebe der Zwillinge füreinander, ließ das Bild ganz anders wirken.

Immer wenn ich an Auschwitz und die Eindrücke, die ich dort kennenlernen durfte, denke, denke ich an das Leid, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit der Menschen. Es graut mir davor, mir vorzustellen, wie sich die Menschen gefühlt haben müssen. Doch wenn ich jetzt daran denke, denke ich auch an die Geschichte der Schwestern. Ich sehe das Bild vor Augen, wie sie mit den anderen Kindern Auschwitz verlassen, zusammen. Mir wird dabei sofort ganz anders, ich bin berührt von ihrer Liebe und Aufopferungsbereitschaft.

Maya K., OGT

Kinderfotos und Kleidung aus Auschwitz I

Dieses Bild zeigt eine Wand mit Fotos von Kindern, die in Auschwitz gefangen gehalten wurden, sowie einige ihrer Kleidungsstücke. Die Gesichter auf den Bildern sind erschütternd. Unschuldige, junge Menschen, die in eine Welt voller Hass und Gewalt hineingezogen wurden.

Hier verspürte ich einen starken Schmerz sowie auch ein Gefühl des Unwohlseins. Zahlreiche Gedanken flogen durch meinen Kopf. Diese Kinder hatten alle eine Zukunft vor sich, Träume und Wünsche, die ihnen verwehrt blieben. Auch ich war mal ein Kind und hatte Träume, so wie jeder von uns. Genau das berührt mich an diesem Anblick so sehr. Es ist uns so nah, weil uns nichts von diesen Kindern unterscheidet. Die Kleidung macht das Leid greifbarer. Es sind persönliche Gegenstände, die plötzlich zu Mahnmalen geworden sind. Indem ich ihre Kleidung sehe, fühle ich mich ihnen so nahe, als ob ich etwas über sie erfahren könnte. Doch zugleich bleibt das Gefühl von Leere und Verlust, weil ich weiß, dass sie die Möglichkeit verloren haben, ihr Leben zu leben. Diese Wand ist eine bedrückende Erinnerung daran, wie sehr das Leben dieser Kinder und Familien zerstört wurde und wie groß das Unrecht war, das sie erleben mussten. Und genau das ist es, warum ich hier so sensibel werde. Diese Kinder waren unschuldig. Was, wenn es unser eigenes Kind oder eines unserer Geschwister wäre? Diese Gedanken lassen mich bis heute nicht los. Besonders verletzt es mich, dass auch heute so viele unschuldige Kinder im Nahost-Konflikt Leid und Gewalt erleben. Wann werden wir Menschen endlich verstehen, dass dies kein Weg zur Lösung ist?

Es zeigt uns, wie wichtig es ist, an die Verbrechen während des Holocausts zu erinnern und daraus zu lernen. Die Fahrt hat mich sehr berührt und sie hinterlässt definitiv einen bleibenden Eindruck. Und sie hat bewirkt, dass ich heute anders auf Unrecht in der Welt blicke.

Mina M., OGT

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Ich komme von der Gedenkstättenfahrt nach Hause. ,,Wie wars?” werde Ich gefragt. Ich möchte ,,gut” antworten. Aber das, was ich gesehen habe, war nicht gut oder schön. Was antwortet man denn da?

Ich habe mich dazu entschlossen anders zu antworten und habe stattdessen mein Handy gezückt, den extra von mir angelegten Ordner ,,Gedenkstättenfahrt” geöffnet und einfach zu jedem Bild etwas erzählt.

Zu diesem Foto habe ich jede Person gefragt: „Was ist das?“

,,Ein Rasen? Ein Fußballplatz?”

…

Danach habe ich gefragt: „Was denkst du, war das?“

Die Frage habe ich dann schlussendlich selbst beantwortet, keiner kam darauf.

Wer würde auch vermuten, dass ein heute so ,,schöner” Ort einmal ein landwirtschaftlicher Betrieb war, auf dem Häftlinge aus Auschwitz arbeiteten. Dass nebenan in den Fischteichen Häftlinge unter erbarmungslosen Bedingungen, stundenlang im kalten Wasser Schilf korrekt schneiden mussten und viele daran starben.

Sprachlos? Auf Jeden Fall

Vorstellbar? Niemals

Ich denke, dieser Ort hat mich am meisten bewegt. Es ist der Ort, wo man wirklich gar nicht einen solchen Hintergrund erahnen kann.

Dieser ,,schöne” Ort ist für mich nun eine Art Friedhof. Obwohl Friedhof vielleicht zu freundlich klingt …

Wie hätten Sie als Leser*in meine Fragen beantwortet?

Nele H., Gymnasium am Mühlenberg

Mein berührendstes Erlebnis

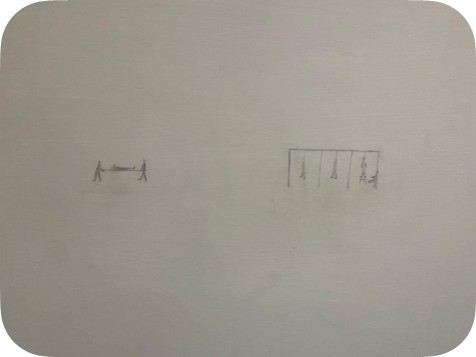

Das ist eine Zeichnung eines Häftlings von Auschwitz, der noch ein Kind war. Allein schon aus diesem Grund berührt mich die Zeichnung sehr. Die Vorstellung, dass ein Kind nach Auschwitz musste und in so jungem Alter so viel leiden musste, macht mich sehr traurig. Noch viel mehr berührt mich aber der Inhalt der Zeichnung. Links ist vermutlich dargestellt, wie Häftlinge eine Leiche zu den Krematorien tragen. Rechts sind drei Galgen dargestellt, an denen drei Personen hängen. Das sind Zeichnungen, die ein Kind niemals zeichnen würde. Es war für die Kinder Alltag, jeden Tag solche schrecklichen Dinge mitzuerleben und deshalb verarbeiteten sie diese in solchen Zeichnungen. Es bedrückt mich sehr, dass die Kinder solches Leid miterlebten und zeichneten, anstatt fröhliche Bilder zu malen.

Noah W., OGT

Was mich bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz besonders berührt hat

Auschwitz Birkenau. Direkt fühlte ich mich anders. Bedrückung. Trauer. Schmerz. Hoffnungslosigkeit. Mir wurde die Massenvernichtung erst jetzt wirklich bewusst – und nur Kleidung, Haare, so unglaublich viele Haare … sind übrig geblieben. Den Menschen, Menschen wie du und ich, wurde ihre Identität genommen.

Doch besonders mitgenommen hat mich das Schicksal von Frauen und Kindern.

Was die Kinder, unschuldige, unwissende Wesen, durchgemacht haben, ist ebenfalls unvorstellbar. Auch an ihnen wurden Experimente durchgeführt. Wir hörten von Lidia, einer Zeitzeugin, welche verschiedenen Substanzen in die Augen gespritzt wurden, um die blaue Augenfarbe zu erreichen. Ihr wurde so viel Blut abgenommen, dass ihre Haut durchscheinend wurde. Auf ihrer Haut bildeten sich Blasen. Sie konnte sich an kaum etwas von diesem Experiment erinnern und fragte sich nur, warum ihre Haut so merkwürdig aussehe. Manchmal brachte ihre Mutter ihr, unter großer Angst erwischt zu werden, Brot oder etwas anderes zu essen. Eines von vielen, wenn auch kleines Zeichen des Widerstandes, das so wichtig war und Lidia vielleicht das Überleben sicherte.

Es gab eine eigene Kinderbaracke. Beispielsweise dort, aber auch später, malten die Kinder Bilder. Eines dieser Bilder ist das, was ich ausgewählt habe. Es zeigt ziemlich deutlich eine Massenerschießung. Rechts ist einer mit einem Gewehr zu sehen. Im Wald steht ebenfalls einer mit einem Gewehr, ihm gegenüber stehen drei Menschen, welche ihre Arme in die Luft reißen. Sie haben Angst. Das alles hat ein Kind gemalt. Was hat es alles erlebt? Was hat dieses Kind mitansehen müssen?

Die Kindheit dieses Kindes wurde zerstört. Dies sind seine ersten Lebenseindrücke. Die Kinder erleben also Erschießungen als Normalität. Später spielen sie, so wie Lidia es getan hat, beispielsweise Selektion. Wer tut Menschen so etwas an? Darauf finde ich keine Antwort und doch ist es passiert.

Paula M., OGT

Für mich ist der Ort, der mich am meisten auf der Gedenkstättenfahrt berührt hat, der Holocaust-Turm im Jüdischen Museum Berlin, das wir am zweiten Tag unserer Fahrt besucht haben.

Sobald man den Raum betritt, ist man von Kälte, Dunkelheit, Stille und nichts als Beton umgeben. Es gibt keine Lampen in diesem Raum. Er wird nur durch einen Spalt in der Wand beleuchtet, durch die ein wenig Tageslicht eindringt.

Der Raum soll die Angst und die Verzweiflung greifbar machen, die die Opfer während des Holocaust fühlten.

Sobald ich den Raum betreten habe, war ich gedanklich in einem Konzentrationslager. Somit stellte der Raum für mich ein KZ dar.

Für mich steht das Tageslicht für die Freiheit, für das Leben hinter dem Zaun des Konzentrationslagers und für einen Ausweg.

An einer der Betonwände gibt es eine Leiter, die nicht zu erreichen ist. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Raum gehört oder nur für Wartungszwecke dort angebracht ist. In meinen Gedanken stand sie jedoch für einen unmöglichen Fluchtweg. Denn selbst wenn man es schaffen würde, diese Leiter zu erklimmen, würde man es nicht bis zu der Spalte, durch die das Tageslicht eindringt, schaffen. Es sind nämlich noch einige Meter kahle Betonwand, die man überwinden müsste und solange man nicht durch ein Wunder das Fliegen erlernt, ist es unmöglich, zu dem Licht zu kommen. Der Raum spiegelt dadurch für mich vor allem die Hoffnungslosigkeit wider, die die Opfer des Holocaust gefühlt haben. Denn selbst wenn die Gefangenen noch ein Fünkchen Hoffnung hatten, wurde diese meist schnell zerstört. In Auschwitz wurde den Menschen gleich bei der Ankunft gesagt, dass sie diesen Ort nur durch die Schornsteine der Krematorien verlassen könnten. Spätestens bei dieser Aussage wäre meine Hoffnung wahrscheinlich gestorben.

Je länger ich in diesem Raum war, desto bedrückter habe ich mich gefühlt. Außerdem ist mir, durch die vielen Gedanken und Bilder in meinem Kopf leicht unwohl geworden und ich habe einen Kloß im Hals bekommen.

Ich kann es nur empfehlen diesen Ort zu besuchen, denn nicht nur dieser Raum ist sehenswert, sondern auch der Rest des Museums. Es gibt im Museum noch weitere solcher Orte: Die namenlosen Gesichter, den Garten des Exils und die Galerie der verschwundenen Dinge.

Man könnte sich jetzt wahrscheinlich die Frage stellen, warum mich dieser Ort mehr berührt hat als Auschwitz selbst. Wir hatten gutes, sonniges Wetter während unserer Besuche in Auschwitz. Zudem wuchs überall Gras, die Farbe Grün überwog, vor 80 Jahren aber war dort tiefster Matsch.

Bei vielen Baracken waren nur noch die Grundmauern zu sehen und all das hat es erschwert, sich in die Lage der Häftlinge zu versetzen. Es wirkte surreal, dass an diesem Ort solch grausame und unverzeihliche Taten begangen wurden, dass Menschen nach ihrer grausamen Ermordung in Fließbandarbeit in den Krematorien verbrannt wurden.

Natürlich hat mich auch Auschwitz sehr berührt.

Sontje H., OGT